Quando si tocca una superficie di ferro e si percepisce un intenso odore metallico sulle dita, ciò che in realtà si sta annusando non è il metallo stesso, ma il risultato di una sorprendente reazione chimica tra la pelle umana e il ferro. Questo fenomeno, spesso frainteso e banalizzato come una semplice emanazione del metallo, affascina da anni la comunità scientifica per le implicazioni nella chimica dei materiali e nella percezione olfattiva umana.

Il meccanismo chimico alla base dell’odore metallico

Molte persone credono che i metalli, compreso il ferro, abbiano un odore intrinseco e caratteristico. La verità è che il metallo puro, senza interazioni esterne, è praticamente inodore. La realtà sorprendente è che il cosiddetto “odore di metallo” che si manifesta sulle mani dopo aver toccato oggetti come chiavi, monete o ringhiere, non è emesso direttamente dal metallo solido, ma si forma tramite una serie di reazioni chimiche con la pelle umana.

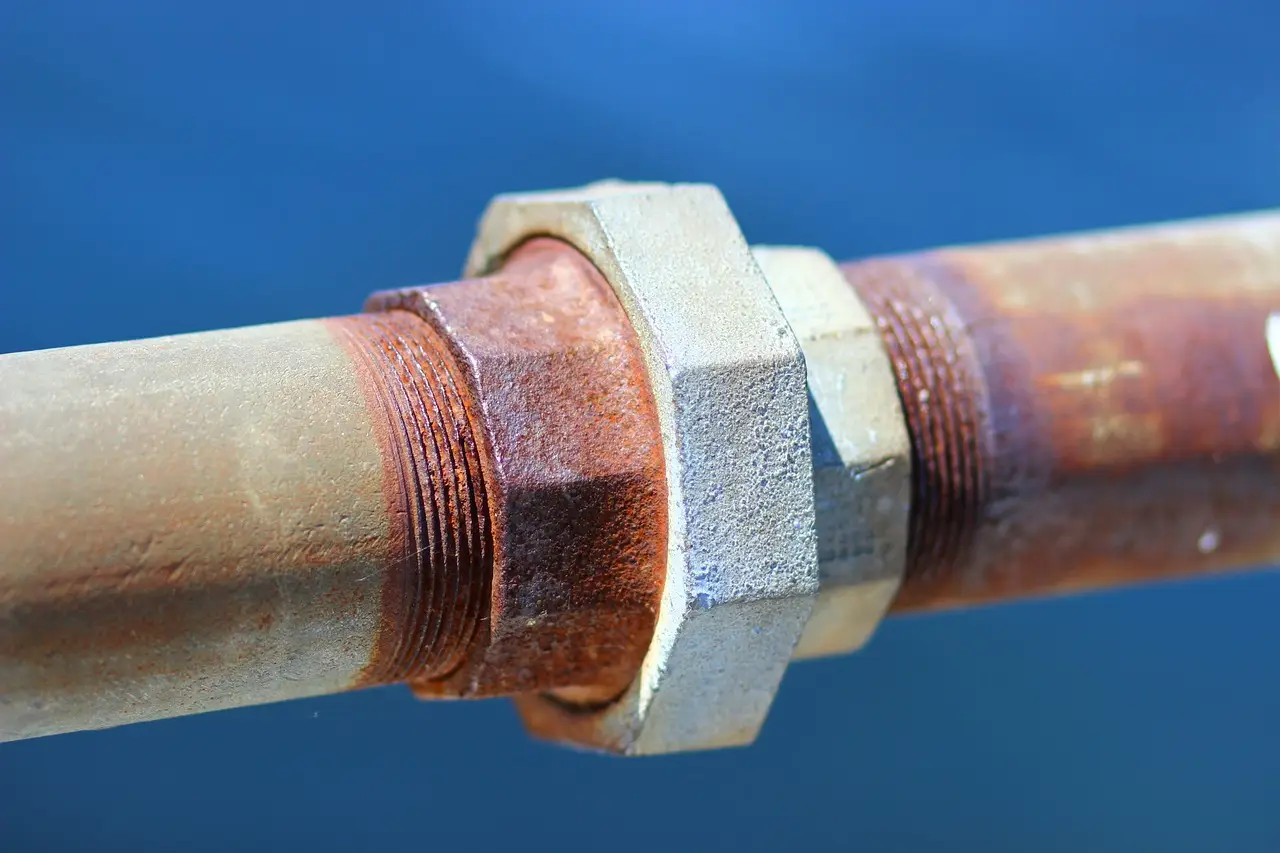

La pelle possiede una sottile barriera di sudore, acidi grassi, amminoacidi e altre sostanze organiche. Quando queste molecole entrano in contatto con la superficie metallica, specie se il metallo è appena ossidato o ha subito microabrasioni, il ferro funge da catalizzatore di reazioni (ossidazione e decomposizione) che portano alla formazione di composti volatili, facilmente percepibili tramite l’olfatto umano.

I composti responsabili: il ruolo dell’1-otten-3-one

Tra i principali artefici di questa esperienza sensoriale spicca l’1-otten-3-one, una molecola appartenente alla famiglia dei chetoni. Quando tocchiamo il ferro, il sudore e le sostanze organiche presenti sulle dita reagiscono col metallo e, soprattutto, con i suoi ioni appena rilasciati in superficie. Questa interazione provoca una serie di complesse trasformazioni che portano proprio alla formazione dell’1-otten-3-one, composto volatile che il nostro naso identifica come tipico “odore di ferro”.

La scoperta chiave risale al 2006, grazie ad approfondite analisi condotte da ricercatori che hanno isolato e studiato i composti volatili sulle mani prima e dopo il contatto con vari metalli. Il ferro accelera la conversione di alcuni precursori presenti sulla pelle (come gli idroperossidi degli acidi grassi) proprio in 1-otten-3-one, il vero responsabile del sentore metallico facilmente riconoscibile anche in altre situazioni, ad esempio nell’odore del sangue fresco o in alcuni funghi.

Da notare che questo processo coinvolge il ferro elementare (Fe^0) o ioni ferrosi (Fe^2+), in grado di catalizzare la rottura e l’ossidazione di molecole organiche della pelle. Il metallo in quanto tale non emette vapori odorosi, ma consente la produzione rapida e localizzata di queste molecole aromatiche, che vengono percepite non appena ci si porta le dita al naso.

Non solo ferro: confronto con altri metalli e peculiarità sensorie

Mentre il ferro è celebre per questa caratteristica, anche altri metalli comuni come il rame e le leghe contenenti nichel (ad esempio alcune monete) possono generare odori simili, pur con note olfattive leggermente differenti. Questo perché, sebbene la reazione di base sia condivisa – cioè la catalizzazione della decomposizione degli acidi grassi cutanei – la natura dei prodotti volatili (VOC, composti organici volatili) varia in funzione dell’elemento coinvolto.

– Toccare rame produce un aroma che ricorda il “verde rame” o la salsedine metallica.

– Il nichel sviluppa sentori più dolciastri o acri.

L’esperienza olfattiva dipende sia dalla composizione individuale del film idrolipidico che riveste la pelle, sia dallo stato di ossidazione del metallo e dalla pressione esercitata nel contatto, ma soprattutto dalla quantità di sudore presente. Più sudore equivale a maggiore presenza di precursori organici a disposizione per la reazione chimica.

Implicazioni, curiosità ed evoluzione scientifica del fenomeno

Gli scienziati hanno ipotizzato che la nostra percezione olfattiva di questi composti si sia evoluta con funzione adattativa, aiutando l’uomo primitivo a riconoscere la presenza di sangue, quindi potenziali ferite o pericolo, oppure fonti di ferro nell’ambiente, importante per la sopravvivenza. Il parallelo tra l’odore del sangue e quello che si percepisce toccando superfici ferrose si spiega, infatti, proprio con la comune formazione di molecole come l’1-otten-3-one.

Questo compound non è esclusivo dell’esperienza olfattiva umana legata al tatto con metalli: lo si ritrova anche in alcune specie fungine, responsabile dell’aroma e del profumo caratteristico di certi funghi. Al tempo stesso, la scienza ha indagato anche il rischio di contaminazioni da microtraumi o microtagli inadvertiti causati dal contatto frequente e ripetuto con superfici metalliche arrugginite, sottolineando l’importanza di una corretta igiene, pur non essendo questo processo chimico di per sé correlato a pericoli tossicologici diretti.

- Il fenomeno è particolarmente evidente su oggetti ben puliti, perché uno strato di ossidazione visibile (ruggine) riduce la capacità del ferro di catalizzare queste reazioni.

- Anche il sistema olfattivo umano mostra variazioni individuali marcate nella soglia di percezione di questi composti. Alcune persone, ad esempio, sono molto più sensibili all’odore metallico rispetto ad altre.

- Studi recenti stanno indagando possibili applicazioni nel campo della sensoristica e dei materiali, sfruttando questi processi per sviluppare superfici autorivelatrici di contaminazione organica.

L’idea obsoleta che “il metallo odora perché è sporco” viene dunque superata: l’odore metallico che emerge al tatto con il ferro non è affatto un segnale di deterioramento materiale o della presenza di impurità, ma il prodotto dinamico e sorprendente di una reazione chimica in tempo reale tra un metallo elementare comune e la complessa miscela di composti secrete dalla pelle umana.

Conclusioni scientifiche e aspetti pratici

La sensazione di avere le mani “che puzzano di ferro” dopo aver toccato superfici metalliche è quindi un’esperienza molto più sofisticata di quanto sembri: non si tratta di un rilascio diretto di molecole dal metallo, ma piuttosto della produzione immediata — sul momento — di composti olfattivi specifici, rivelando la sottile ma incessante interazione tra l’ambiente inorganico e la biologia umana. Conoscere questi meccanismi ridimensiona false credenze e ci avvicina al mondo invisibile delle reazioni chimiche che accompagnano anche i gesti quotidiani più semplici.