La fibrosi cronica rappresenta una condizione patologica in cui tessuti vitali come i polmoni, il fegato o il pancreas subiscono una graduale sostituzione di cellule sane con tessuto fibroso, compromettendo in modo significativo le rispettive funzioni. Inizialmente spesso silente, questa trasformazione può alterare l’equilibrio del corpo dando origine a sintomatologie composite e progressivamente invalidanti. Studi recenti sottolineano come intervenire precocemente sia la chiave fondamentale per contenere l’evoluzione irreversibile della malattia e preservare una buona qualità di vita.

I meccanismi della fibrosi cronica: cosa avviene realmente

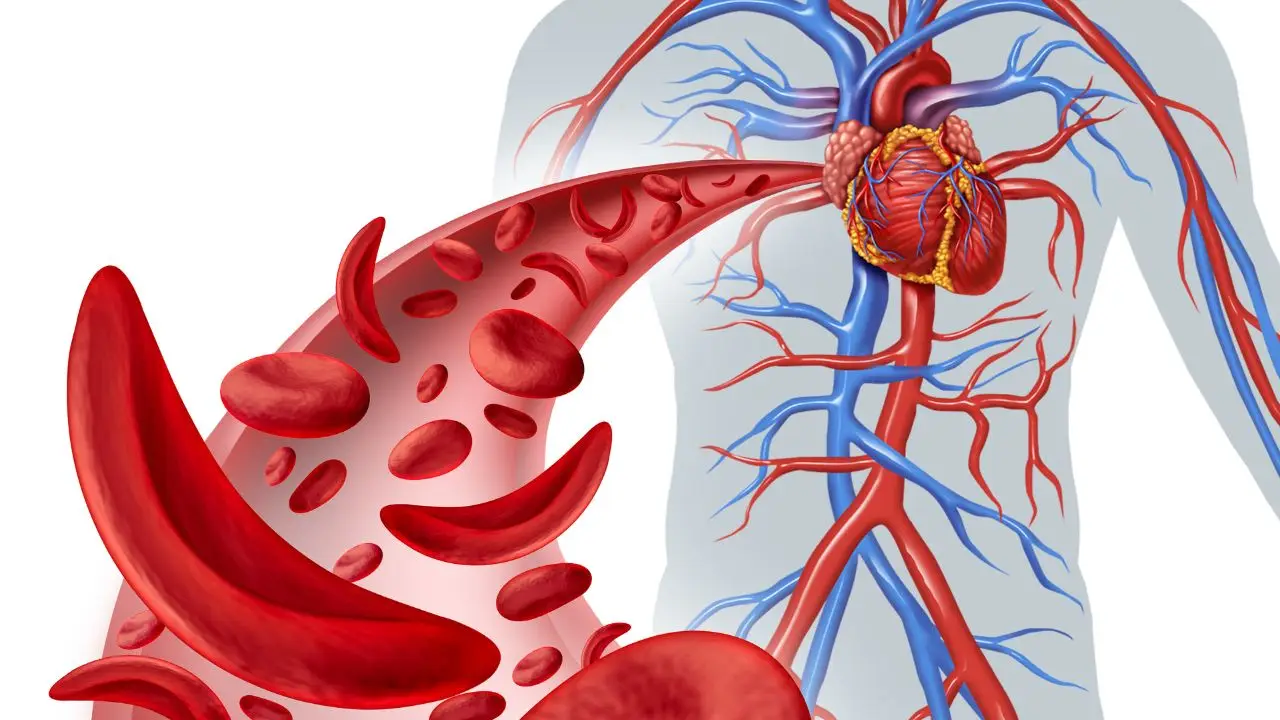

Quando si parla di fibrosi cronica, il processo coinvolge tessuti che, sollecitati da infiammazione prolungata, infezioni, tossicità o autoimmunità, iniziano una riparazione anomala che favorisce l’accumulo di collagene e altre proteine extracellulari. Questo porta alla perdita di elasticità, all’ostruzione dei vasi e delle vie aeree, e alla riorganizzazione delle strutture interne, rendendo progressivamente difficile il normale funzionamento dell’organo coinvolto.

Ad esempio, la fibrosi polmonare si manifesta con una sostituzione del tessuto polmonare normale da parte di fibre rigide che ostacolano lo scambio di ossigeno e anidride carbonica, condizione che, nel tempo, può portare all’insufficienza respiratoria e aumentare la suscettibilità a infezioni e complicanze. Nel caso della fibrosi epatica, la perdita di architettura lobulare ostacola il flusso sanguigno e la funzionalità metabolica, preludendo allo sviluppo di cirrosi. Infine, la fibrosi cistica coinvolge più organi, fra cui polmoni, pancreas e apparato digerente, provocando sintomi multiformi come infezioni ricorrenti, difficoltà respiratorie, cattiva digestione e problemi di crescita.

I sintomi: segnali silenziosi e progressione della malattia

Una delle sfide più insidiose della fibrosi cronica è la varietà e la graduale comparsa dei sintomi. La fase iniziale può essere asintomatica o caratterizzata da segnali poco specifici, facilmente confondibili con altre condizioni. Nel caso della fibrosi polmonare, si osservano tipicamente:

- Dispnea (difficoltà respiratoria), inizialmente sotto sforzo e poi anche a riposo

- Tosse secca persistente

- Affaticamento cronico

- Perdita di peso non spiegata

- Nei casi avanzati, possono insorgere dita a “bacchetta di tamburo” e rumori respiratori anomali

Altri segni possibili sono dolori articolari, febbricola, dolori muscolari, soprattutto nelle forme idiopatiche. Nella fibrosi cistica, le manifestazioni variano notevolmente da persona a persona e tra i sintomi più comuni emergono:

- Infezioni respiratorie ricorrenti

- Disturbi intestinali e digestivi

- Difficoltà respiratoria e affanno

- Tosse persistente con muco denso

- Diarrea e perdita di peso

- Sudore salato, infertilità, deficit di crescita

La fibrosi epatica, frequentemente associata al cosiddetto fegato grasso, genera sintomi tardivi come stanchezza, ittero, prurito e facile sanguinamento. La capacità del corpo di tollerare la perdita funzionale dipende dal ritmo con cui la fibrosi avanza, ma il danno strutturale tende a diventare sempre più difficile da compensare.

Le cause principali e i fattori di rischio

I meccanismi alla base della fibrosi cronica sono complessi e spesso multifattoriali. Le principali cause includono:

- Infiammazione cronica provocata da malattie autoimmuni, infezioni persistenti, allergie o disturbi metabolici

- Esposizione a agenti tossici come fumo di sigaretta, sostanze inquinanti ambientali (amianto, polveri sottili, solventi chimici)

- Patologie ereditarie o congenite quali la fibrosi cistica

- Effetti collaterali di alcuni farmaci o trattamenti medici

- Comorbidità come diabete, steatosi epatica, obesità, deficit immunologico

La prevenzione della fibrosi dipende dal controllo accurato di questi fattori di rischio e dalla diagnosi precoce, che consente di avviare rapidamente le terapie più opportune e di evitare il peggioramento del quadro clinico.

Diagnosi, trattamento e strategie concrete di prevenzione

La diagnosi delle forme fibrosanti si basa sull’osservazione dei sintomi e su esami mirati, come la spirometria per la valutazione della funzione polmonare, radiografie o TAC per identificare alterazioni anatomiche, prelievi ematici per rilevare eventuali infezioni o alterazioni metaboliche, test di ossigenazione e, nei casi sospetti, biopsie tissutali. La diagnosi precoce resta cruciale per la riuscita terapeutica, dato che la fibrosi risulta reversibile nelle fasi iniziali, ma tende a diventare irreversibile una volta superata una soglia critica.

Come agire per prevenire la fibrosi cronica?

- Evita il fumo attivo e passivo in ogni forma, poiché rappresenta il principale agente lesivo per i tessuti polmonari e favorisce la trasformazione fibrotica

- Pratica regolarmente attività fisica: mantenere un buon livello di fitness migliora la funzione cardio-polmonare e riduce il rischio di infiammazione sistemica

- Scegli una dieta equilibrata, ricca di antiossidanti (frutta, verdura, grassi monoinsaturi) e povera di alimenti processati e zuccheri raffinati

- Riduci l’esposizione ad agenti inquinanti: l’ambiente può essere fonte di tossine che danneggiano irreparabilmente gli organi interni

- Effettua screening respiratori o epatici regolari se presenti fattori di rischio o sintomi sospetti

- Monitora i segnali del corpo come stanchezza cronica, tosse persistente o difficoltà respiratoria, segnalando tempestivamente al medico ogni variazione

- Gestisci tempestivamente le infezioni, soprattutto nei soggetti predisposti o con storia familiare di fibrosi

L’approccio terapeutico è multidisciplinare e personalizzato: si impiegano farmaci antiinfiammatori, antifibrotici, ossigenoterapia nelle forme respiratorie, fisioterapia polmonare o motoria, e nei casi selezionati il trapianto d’organo. Per la fibrosi cistica, la terapia si basa su trattamenti specifici per favorire la fluidificazione del muco, il supporto nutrizionale e la prevenzione delle infezioni.

Non esistono rimedi miracolosi, ma la forza della prevenzione primaria e il riconoscimento tempestivo dei sintomi rappresentano le strategie più efficaci per contenere l’impatto della fibrosi cronica sulla salute individuale e pubblica. In definitiva, imparare a ascoltare il proprio corpo, agire con tempestività e adottare uno stile di vita virtuoso sono le vere chiavi per difendere tessuti e organi dal rischio di cronicizzazione fibrosante.